Líneas de desnudo/ 30

El oficio de editar IV Por Manuel Pérez-Petit

Plantearse en serio como objetivo el conocimiento del oficio es un buen primer paso para ser llegar a ser un día editor. Como venimos viendo, no es tarea sencilla y, además, supone, por una parte, un conocimiento teórico y, por la otra, un conocimiento práctico. Y qué decir que también implica una formación continua. En nada de esto este oficio se diferencia de cualquier otro, pues todos conllevan aprendizaje de toda índole y actualización permanente. ¿Qué pensaríamos de un médico, un economista o un fontanero si no hiciera lo mismo? Tan de perogrullo resulta que no merece la pena abundar en ello. Pero, entonces, ¿dónde está la particularidad del oficio del editor? Nos ponemos en las manos del médico en un acto de fe convencido, lo mismo que en las manos de nuestro contable o cuando acudimos a un fontanero. Sabemos lo que nos dará y eso nos transmite una seguridad suficiente como para categorizar su trabajo. Si no funcionara, siempre podemos buscar una segunda opinión, tan de moda en este mundo del todo vale, a veces para buscar excusas, a veces por no querer aceptar la realidad, a veces porque pensamos que sabemos más que el propio profesional o porque ideas prejuiciosas nos inundan la cabeza.

¿Y el editor?, ¿dónde se nos queda? En realidad nos trae sin cuidado. Con lo que el editor ha sido en la historia… Quién lo ha visto y quién lo ve. Generador de un producto residual en la cadena de consumo que, además, cobra más valor por la mercadotecnia y la publicidad que por la literatura en sí misma, el del editor es, hoy por hoy, un paria en la tierra de los oficios. Podríamos tener la tentación de caer en el romanticismo –¡qué horror!– y dotar al individuo que adopta este trabajo de un aura de misionero con sus ráfagas de luces y todo, e imaginarlo como ser transfigurado en el monte carmelo de la fertilidad, alimentándose de raíces y bayas silvestres o de las limosnas de los viandantes que, siendo escritores o no, vean en él a un eremita predicador en el desierto que dedique su vida a la oración –o sea, a decir a la gente que lea– y al sacrificio –la condena de nunca prosperar aunque difunda obras maestras–. Para eso, es mejor ser un escritor “maldito” –tan de moda aún, por otra parte–, oler a alcohol y a falta de higiene personal, llevar a cuestas las pulgas de una mala vida que al final tiene éxito hasta con las mujeres, y más aún si se autopublica en fotocopias “obras maestras” incontestables.

A colación de todo esto, hoy quisiera detenerme en esa milonga de las campañas de promoción de la lectura. ¿De verdad se creen que es función del editor promover que la gente lea? O ustedes o yo, uno de ambos, ha perdido el último tornillo que le quedaba en la cabeza o vamos mal en todos los sentidos. A ver, hablando en serio: lo que tiene que promover el editor no es la lectura, sino que se vendan los libros que publica. Y la razón es sencilla: De la precariedad de la vida del editor depende su condición ética. Un editor que pasa hambre no puede ser un buen editor, del mismo modo que un editor sin principios éticos y morales no puede ser un buen editor. Lo demás es romanticismo de kiosko, lo más barato que puede encontrarse en los anaqueles de una profesión que, a pasos agigantados, va perdiendo su sentido conforme avanza el calendario y la tontez del mundo.

El editor es un instrumento al servicio de la obra literaria. Pone, pues, todos los medios a su alcance, empezando por su aptitud y conocimientos, en favor de una obra que es de otro. En ese sentido, sí tiene este oficio un cierto halo de ejercicio de donación, filantropía, altruismo o generosidad sin medida, en la medida en que el editor se niega a sí mismo, aunque no es menos cierto que si el editor fuera lo que debiera ser no encontraría satisfacción real en ello –como suele ocurrir– sino en las ventas –la rentabilidad– de los libros que edita. Pero no, la mayor parte de los editores promueven de manera esencial la lectura –que es cosa de libreros, por ejemplo, o de bibliotecarios–, cayendo en la trampa que con mucha dulzura y convicción se pone a sí mismo.

De manera particular yo creo que sobran todas esas campañas públicas de fomento a la lectura, que hoy por hoy tienen un protagonismo directamente proporcional a su fracaso en la consecución de sus objetivos. ¿Qué es eso de leer 20 minutos al día? ¿Equivale a que uno debería cepillarse los dientes tres veces o comer cinco o dormir siete horas o hacer deporte? La solemne tontería de ese tipo de promociones institucionales tiene una justificación objetivable: sirven para gastar presupuesto público –o sea, aportado por todos y cada uno de nosotros con nuestros impuestos–, y así cubrir el presupuesto público, que es estupendo que lo haya, aunque yo me pregunto: ¿No tendría más sentido emplear ese presupuesto público en apoyar, subvencionar, promover y alentar proyectos de la sociedad civil –esto es, de la gente–, programas de empresas, editoriales, iniciativas de servicios culturales, asociaciones civiles…, que sí fomentan, y no solo la lectura, sino la escritura y el libro, el desarrollo comunitarios, la vida de las personas?

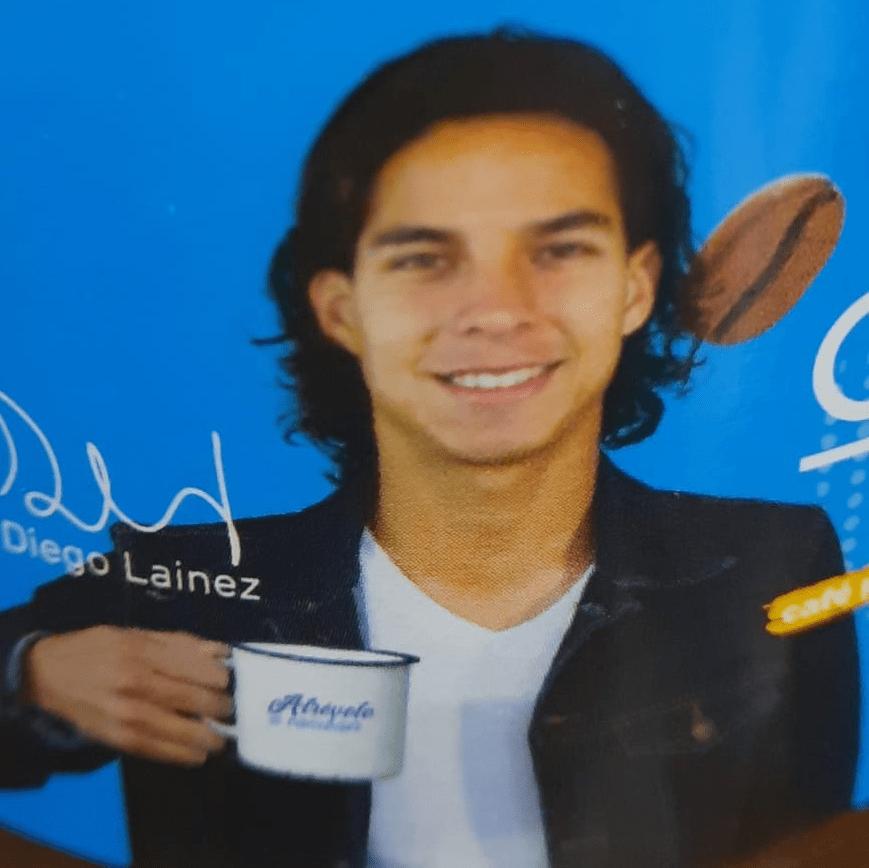

Visten mucho en las campañas institucionales los prescriptores, personalidades famosas –a veces incluso por su incultura– que por su fácil identificación por cualquiera –”artistas”, futbolistas, periodistas...– hacen bonitos los carteles –y cuestan al erario público un pastizal– diciéndole a la gente que lea…, y teniendo en realidad el mismo efecto que los truculentos anuncios de enfermedades pavorosas y fulminantes en las cajetillas de tabaco: ni nadie lee un minuto más por aquellas campañas ni nadie fuma un cigarrillo menos por éstas. Sin embargo, si ese presupuesto “cultural” se empleara en nuestras naciones para ayudar a proyectos como, sin ir más lejos, éste de Letras, ideaYvoz, o el de Kolaval, igual la gente sí leería, y hasta puede que fumara menos. Y no me digan que barro para casa, porque la verdad es que con tanta campaña pública de lectura inútil se me queda cara de tonto.

En efecto, han conseguido inocularnos el suero de la tontez crónica. El editor en lugar de vender libros promueve que se lea –que no está mal, pero no es lo suyo–, poniendo esto por delante de lo otro y, por tanto, desvirtuando en cierto modo su trabajo y su proyección de futuro. Me dirán que ambas cosas van de la mano, pero en la próxima entrega de esta serie de El oficio de editor les demostraré que no. El ingeniero que promueve la lectura se las ve y se las desea tanto por la incomprensión de sus en su mayoría cuadriculados colegas como por lo costoso de mantener un proyecto de fomento a la lectura de esta envergadura y naturaleza, dado que no reditúa –ni mucho ni poco–, si solo nos atuviéremos a la cuenta de resultados. El inexistente hoy por hoy lector, mientras, se deja llevar por los dorados cabellos de la prescriptora –famosa por su papel estelar en la telenovela de moda o por ser la madre de los hijos de un famoso cantante, qué sé yo– de que lea para seguir sin saber siquiera qué es un libro… Y es que así estamos todos: tontos de capirote.

Si no, que me lo digan a mí. Ayer por la mañana salí a comprar café, pues justo se me estaba acabando el que me quedaba. Como editor que soy –y, por lo mismo, pobre, dadas las circunstancias, que sobrevivir ya es mérito–, siempre suelo mirar precios y comparar unos productos con otros de la misma especie. Sin embargo, me detuve en la etiqueta de un frasco que tenía impresa una fotografía de un personaje: nada menos que Diego Lainez, gran promesa del fútbol mexicano y, sobre todo –para mí–, estrella futbolística emergente de mi equipo del alma, el Real Betis Balompié, que esta temporada va como un cohete con el objetivo de clasificarse en la liga española para competiciones europeas –olé–. Por su manera de sujetar la taza, este joven deportista e ídolo no me pareció muy cafetero, pero a mí me dio igual. Tontuno que soy de algún modo por contagio del aire respirable general, compré ese café, sin mirar el precio. Y no está nada mal, menos mal. En esto me he sentido afortunado, porque la cosa está como para fiarse de las campañas de mercadotecnia, que nos lavan la cabeza al punto de que a muchos editores les importa más que se lea que que se vendan sus libros.

Fotografía: "Etiqueta del frasco de café que compré esta mañana (detalle)". ©M. P.-P., 2021

*Sobre el autor:

Manuel Pérez-Petit

Editor, escritor y gestor cultural

Sevilla, España, 1967.

Periodista de carrera, lo dejó todo para dedicarse profesionalmente a la gestión cultural y el mundo editorial hace 15 años. En 2010 se trasladó a México, fundó Sediento Ediciones. Ha dirigido diversos proyectos editoriales y culturales de ámbito latinoamericano en los siguientes años y dictado conferencias y cursos en países de Europa y América. Es profesor invitado en la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), de Bluefields, Nicaragua. La biblioteca de Yolotepec, comunidad indígena otomí de Santiago de Anaya, Hidalgo, México, lleva su nombre desde 2011. En 2017 fundó la causa Libros por Yolotepec, enfocada en la recolección de libros en donación para bibliotecas y la promoción de espacios de lectura de los ámbitos rural y marginal urbano de México. Autor de nueve libros individuales en poesía y narrativa, su obra ha sido publicada, antología o premiada en media docena de países. En 2020 fundó Kolaval, plataforma, agencia literaria y editorial de ámbito hispanoamericano.